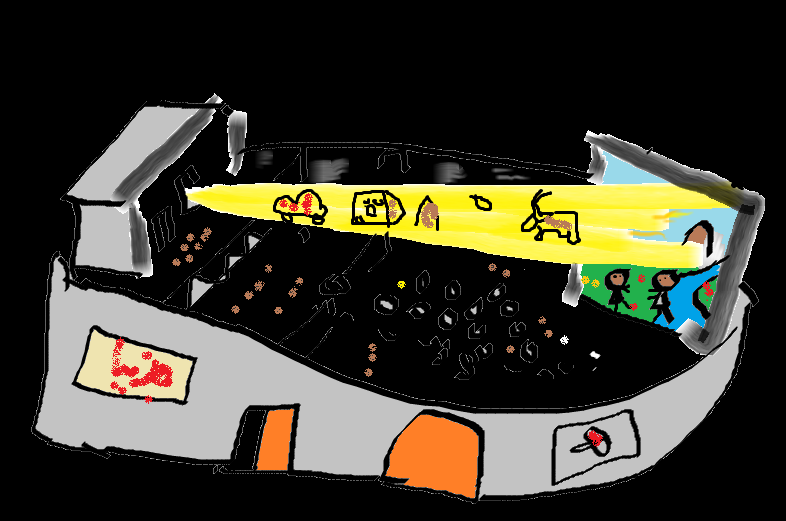

في طفولتي، كنت مغرماً بالسينما، إعجابي بها، ودهشتي لا تقتصر على حكاية الفيلم، بل تتلصص عيوني الصغيرة، الفضولية، على أحداث الشاشة كلها، شاشة ضخمة، أكبر من صفحة جامعنا العتيق، تتحرك فيها صور ومشاهد، وحقول، ملونة، كل الألوان، تكاد تشم أريج خضرتها، ويلفحك رقيق نسيمها، والشاشة في أحلى حلية لها، عروس أمام نظارة تكتظ بهم باحتها الكبيرة، في شكل دائري، قدسي، إنها سينما "كوليزيوم" بوسط الخرطوم.

في قريتنا، كان حائط الجامع العتيق، ذو الطلاء الأبيض، والذي بهت بطول السنين والعلة، والغبار، إلى لون أصفر شاحب، كان سينما القرية الفطرية، المجانية. ذلكم الحائط الضخم، الأبيض، تستغله أنوار اللوراي، والقندرانات، العابرة بقريتنا ليلاً، ترسل أنوارها القوية، فتنعكس أشجار الغابة، والحيوانات البعيدة، وبعض السكارى القادمين من "الكمبو" على صفحة الحائط، الذي يعلو البيوت كلها، طولاً وعرضاً، فتبدو من بعيد، ونحن قربه، أو في بطون "حيشان" بيوتنا، سينما حية، أبيض وأسود أجمل ما يكون، سينما هزلية، ساخرة، غامضة، تضخم الأشكال، الأنف تبدو أكبر خرطوم فيل، والكرش تمتد، رغم جوعها، كأنها حبلى بتسع.

اقرأ/ي أيضًا: الفيل الأسود.. أوان الحنين للسينما السودانية

كنا نتعجب منه، أي الجامع، سينما وجامع معاً؟ ولم سمح لظلال "ود اليسع" السكران أن تترنح على صفحته، وتفضحه، بصلعته المعروفة، ومشيته المترنحة، ولا فضيحة، في القرية سوى المجاز، حين كان الرأي العام كله سليماً، لا يضيق بتعدد أنماط الشخوص والأمزجة لدى الأفراد (أقام العباد فيما أراد)، ألم يجعله الله جامعاً، وسينما؟ فمن يعترض على ذكاء العقل القديم ومكره؟

كانت قرون الأبقار، تبدو في الحائط العتيق للجامع، كأنها قوارب نوبية ضخمة، نضحك عليها، تضخم كل شيء، سينما جامعنا كانت كقلب أمي تراني بطلاً، وأنا أسجل هدف بركلي بصلة لتدخل بين حملات "الزير" حُب وغريزة، ينفخ الروح في أمور تبدو عادية، سوى للشعراء، وكل الأمهات.

نكاد نقع على القفى، ونحن نضحك على ترنح ود اليسع، وهو لا يعلم أنه بطل حكاية بالأبيض والأسود على حائط المسجد العتيق، تسر عيون أطفال قريته أجمعين، كل مساء وهو على بعد كيلومتر منا، في قلب الظلام، لا علم له بنا، لكن حزمة أنوار العربات، وهي تئن بما يحمل ظهرها، جلبته لنا في لمح البصر، وهو لا يعرف أن عيوننا والملائكة، تحرسه بمحبة عن كثب، وأنه يضحكنا، حد السكر، مثله، بخمر الفرح، حتى نحمد الخمر، وحينا "يتشنقل"، فتضحك حبوبتي عالياً (المرمد اليلقى زول يرفعوا) تعني ليته يجد من يساعده لينهض، فتنسحب ابنته الصغيرة، سراً، ونتبعها، حتى نجده يشخر في تل بعيد، يفترش الرمل، وقد جعل من يده اليسرى مخدة، أجمل ما يكون النوم الآمن في الخلاء الطلق، ونشكر حائط المسجد، فقد أنقذه الفلم الأبيض والأسود، بل كان بطله "ألم نقل كأم تلكم الشاشة"، تعز من تجهله الحياة.

ما أكثر الأفلام التي عرضت على الحائط العتيق، كل مساء، فلم أسود وأبيض، دون مؤثرات صوتية، أو موسيقية، لكن خيالنا الطفولي كان يصبغ عليه من الحياة، والروح، "أي فلم الظلال على الحائط"، ما يجعله نداً لأفلام بوليوود، وهوليوود التي يصرف عليها مال (مال وزارة، بل وزارات عندنا، بل ميزانية دولة بأسرها)، قلت بوليوود في البدء، من أجل (تقديم الفاضل على المفضول حينها) فمن يقارن "في طفولته، ومراهقته" بين الأفلام الهندية، وبقية الأفلام؟ لا مجال للمقارنة أصلا، هناك (في جنة المراهقة والطفولة)، كان للأفلام الهندية القدح المعلى.

اقرأ/ي أيضًا: نوستالجيا سودانية.. حتى الحزن كان جميلًا

كنت أتعجب، في سينما كلوزيوم، وأنا أنظر فوقي، جالس في مقعدي الحديدي السعيد، والذي فزت به بشق الأنفس، من حزمة ضوء كثيفة، صغيرة، تتسلل من شباك صغير، عليه بكرات تدور، في مؤخرة السينما، حيث "اللوج"، ثم ترتطم الحزمة بشاشة بيضاء، أمامنا كلنا، فتدب فيها الحياة، والسيارات المسرعة، وأصوات البنادق، والقبلات الحميمة، عالم يتسلل من حزمة ضوء صغيرة، وكثيراً ما كان الغبار يعلق عليها، مثل تلك الثقوب في النوافذ الخشبية، وفرجاتها، فما أسعده من غبار، يسبح في خيالات، وحياة، تنسكب كالخمر على صفحة الشاشة السحرية.

اقرأ/ي أيضًا:

"أفلام في الشارع".. مبادرة تحكي قصة جيل الثورة

خارج حدود السينما.. داخل حدود السياسة